東京都では、東京と他の地域が、それぞれの持つ力を合わせて、共に栄え、成長し、日本全体の持続的発展へとつなげていく「共存共栄」を目指しています。

そのために、東京都では、東京だけでなく他の地域の発展にも結びつく様々な施策に、各自治体と協力して取り組んでいます。その取組の一環として、全国の自治体へ直接訪問し、東京都との連携や政策全般にわたる意見交換を積極的に行っています。

7月31日(木)に岐阜県を訪問しましたので、その様子をご紹介します。

東京から新幹線・在来線で約2時間、JR岐阜駅に到着!この日もとても蒸し暑く、熱中症に注意しながらの行程となりました。

まずは、午後の岐阜県庁訪問に備えて、お昼ご飯をいただくことに。

こちらは岐阜県の郷土料理「鶏ちゃん」の定食で、鶏肉とキャベツなどの野菜をたれで炒めたものです。鶏肉も野菜もジューシーなうえ、味噌風味のたれもとてもおいしく、ありがたいエネルギー源となりました。

JR岐阜駅からバスに乗り、一行は岐阜県庁へ。県庁舎は令和5年に生まれ変わり、県産材に加え美濃和紙の壁紙、美濃焼タイルの床などの伝統工芸品がふんだんに使われた美しい庁舎です。

この空間にいるだけで、岐阜県について多くを学ぶことができます。とても写真だけではそのすべてをお伝えすることはできないので、機会があればぜひ直接ご覧になってください。

さて、意見交換の時間になりました。

意見交換は、総合企画部の皆様にご対応いただきました。お忙しい中、お時間をいただき誠にありがとうございました。

今回は、東京都が実施する連携事業をご紹介するとともに、岐阜県の政策について幅広くお話を伺いました。ここではご紹介いただいた県の政策のうち3つをピックアップします!

【働いてもらい方改革】

岐阜県が独自に発案した「働いてもらい方改革」は、働きたい人が働きやすくなるような環境を整え、働ける人を増やす取組です。普段よく耳にする「働き方改革」がすでに働いている人のためのものであるのに対し、「働いてもらい方改革」はこれから働きたい人のためのものという違いがあります。

「働いてもらい方改革」誕生の背景に、多様な労働ニーズがあります。生産年齢人口の減少により、従来型の長時間フルタイムを前提とした採用が困難になっている一方で、子育て中の方や高齢者など、短時間労働やリモートワークであれば働ける方が多数存在しています。こうした方々に柔軟な働き方ができる場を提供することで応えられないか、という考えがこの改革のスタート地点です。

「働いてもらい方改革」の具体的な取組例として、多能工化(1人が複数業務のスキルを取得すること)や分業制(業務の切り分けや細分化)による超短時間勤務の導入があります。これにより、従業員同士が業務をカバーし合える体制が構築され、業務効率化につながります。その結果、企業の生産性が向上し、中には10年で売り上げが10倍になった事例もあります。

「働いてもらい方改革」の県内普及による企業の労働力確保や生産性向上に加え、若者や女性の県内定着や高齢者や障がい者などの活躍の場、社会参加機会の創出が期待されます。

【政策オリンピック】

こちらも岐阜県独自の取組です。江崎知事が掲げた「10の目指すべき目標」実現のためのアイデアを県民・各種団体から募集し、優れたアイデアについては県が活動費を補助し、実践を支援することで、新たな政策の企画立案・目標実現を後押しするというものです。効果が確認されたアイデアや手法は、県の政策として他の地域に展開していきます。

これまでに、ニホンザルによる被害から農作物を守るアイデアや、多くの住民が参加したいと思うような「楽しく参加できる」防災訓練のアイデアが募集され、複数の団体のアイデアが採択されました。

また、岐阜県外の小中学生に岐阜県をもう1つのふるさとと感じてもらえるような防災体験を含めた交流事業「ふたつのふるさと(海・山の防災交流)事業」のアイデアを募集していました。この事業は、県外の小中学生に、岐阜県に「泊まる」「自然を体験する」「互いに交流する」などの経験をしてもらうことで、岐阜県の誇る豊かな自然や歴史、文化の魅力を広く発信するとともに、楽しみながら防災について学び合い、地域間で日頃から交流を充実させることで、災害時に相互の地域に避難しやすい土壌を作るためのものです。

政策オリンピックは、優れたアイデアを政策化することにより県政を一層推進させるとともに、県民が県政に主体的に関わっていくきっかけになるという点で非常に興味深い取組であると感じました。

【行政DX】

岐阜県は、「岐阜県デジタル・トランスフォーメーション推進計画(令和4~8年度)」に基づき、「誰一人取り残されないデジタル社会である岐阜県」を目指し、DXを推進しています。DXで生活を「豊かに」「安心に」「便利に」をコンセプトに、県庁のデジタル化、市町村行政のDX支援、各分野のDXに取り組んでいます。3つ目の各分野のDXでは、防災や農林水産業をはじめ、あらゆる事業・産業におけるDXを目標としています。

具体的な取組として、令和4年7月には「ぎふDX支援センター」を設置し、県内市町村や民間団体から寄せられた約200件の相談に対してワンストップで対応し、支援しています。 また、スマートフォンで利用できる「持ち運べる役所」をコンセプトに行政手続きのオンライン化を推進し、令和7年度末までに約2,700件の行政手続きのオンライン化が完了する予定です。さらに、県庁内においては、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による定型事務の自動化・省力化を進め、事務の効率化、長時間労働の抑制、働き方改革の推進を図っています。 AIも積極的に活用しており、県庁においては次のような取組を実施しています。

- 災害発生時のSNSの情報分析によるリアルタイムでの状況把握

- 教員の採点作業の支援

また、民間事業者に対しても、次のようなAI活用支援を行っています。

- 製品の組み立て作業支援システムによる作業ミスの検出支援

- 食品製造会社を対象とした需要予測システムの導入支援

行政DXはコスト・労力などの課題があり、思うように進まない部分もありますが、実証実験などを継続させることで、すべての人にとってより良い環境を実現していきたいという想いを伺うことができました。

今回いただいた時間の中では、他にもたくさんの取組を伺うことができました。また、様々な分野で連携の可能性を探っていきたいとのお話をいただき、とてもうれしく思いました。

岐阜県公式HP:https://www.pref.gifu.lg.jp/(外部サイトが開きます)

岐阜県庁訪問の次に向かったのは、「ぎふ木遊館」。

ん?子育て支援施設?

いいえ、実はここは子育て支援施設ではなく、木育のための施設なのです。

その真相をぎふ木遊館の館長をはじめとするスタッフの皆様にお聞きしました。

ぎふ木遊館は令和2年にオープンした岐阜県の施設です。未就学児とその保護者を中心に支持され、常に多くの入館者でにぎわう盛況ぶりです。

全国トップクラスの森林率を誇る岐阜県は、「ぎふ木育」という独自の木育施策の下、森林に対して責任のある行動を取れる人材を育成することを目指しています。ここでいう人材とは、将来森林や木に関わる職業に就く人のみを指すのではなく、森林や木に関わりを持つすべての人を指しています。人が誕生してから次の世代を育てるまでの時間をかけて森林や木等とのつながりを長期的に育み、岐阜県の豊かな森林や木と共生する文化を次の世代につないでいくことが「ぎふ木育」のビジョンです。

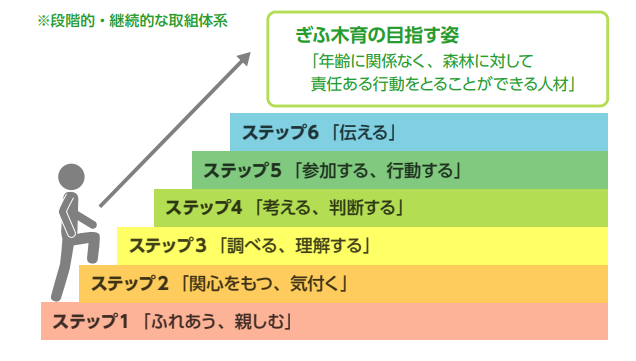

しかし、森林や木とのつながりを育むといっても、どのようにすればいいのか迷ってしまうのが正直なところ。これに対して「ぎふ木育」ではもう一つの重要な要素である「段階的に育む」ことも考えています。

この図の通り、人の成長に合わせてぎふ木育も次第にステップアップしていきます。このうち、ぎふ木遊館はステップ1「ふれあう、親しむ」やステップ2「関心を持つ、気付く」の部分を主に担っています。木に触れ、親しむことで森や木に関心を持ってもらいます。ぎふ木遊館が子育て支援施設ではなく木育のための施設である理由は、こうした背景にあるのです。

ぎふ木遊館は今回訪れた岐阜市内の施設の他にも、県内に4つのサテライト施設の整備を進めています。令和6年度にはひだ木遊館 木っずテラス(外部サイトが開きます)(高山市)、なかつがわ 森の木遊館(外部サイトが開きます)(中津川市)がそれぞれオープンし、令和8年にはぐじょう木遊館(仮称、郡上市)、令和9年にはいび木遊館(仮称、揖斐川町)がそれぞれオープン予定です。また、森林に親しみ、森林とのつながりを体験できる施設として森林総合教育センター(morinos)(外部サイトが開きます)もあります。

「ぎふ木育」の重要なミッションを担うぎふ木遊館ですが、館内ではどこにいても木のぬくもりや安らぎを感じられ、訪れる人をやさしく包み込んでくれるような親しみやすい雰囲気でした。その様子を少しだけお見せします!

鵜と魚は磁石でくっつくが、これが難しい!

バランスが取りやすく積み方も自在

こんなところにも岐阜のことを学べる工夫あり

竹下景子さん作詞の「ヒトツバタゴ」

ぎふ木遊館への訪問を通じて、岐阜の人々の森や木への深い愛着や敬意を学ぶことができました。館長をはじめ、スタッフの皆様には貴重な機会をいただきましたことを厚く御礼申し上げます。

ぎふ木遊館公式HP:https://mokuyukan.pref.gifu.lg.jp/(外部サイトが開きます)

この日最後の視察場所は、岐阜市が運営する「みんなの森 ぎふメディアコスモス」。

ここは、市立中央図書館、市民活動交流センター、多文化交流プラザ、展示ギャラリー等からなる複合文化施設です。

今回、私たちはこの施設最大の特徴のひとつと言われる、木製格子屋根を持つ市立中央図書館を覗いてみました。

滑らかな曲線を描いた木製の格子屋根は岐阜の山々の稜線をイメージしたもので、そこから吊り下げられている白い「グローブ」の中は、明るく居心地の良い空間でした。実はこの格子屋根も、岐阜の県産材である「東濃ひのき」が100%使用されています。さらに驚くべきことに、仕上げ材ではなく、構造材としての役割を果たしているそうです。

視察・撮影の許可を出してくださった岐阜市立中央図書館の皆様、この度は誠にありがとうございました。

みんなの森 ぎふメディアコスモス公式HP:https://g-mediacosmos.jp/(外部サイトが開きます)

こうして見どころたっぷりの一日を終えましたが、翌日には愛知県へ移動し、STATION Aiや愛・地球博記念公園の視察を控えています。その様子はまた次回お伝えします!